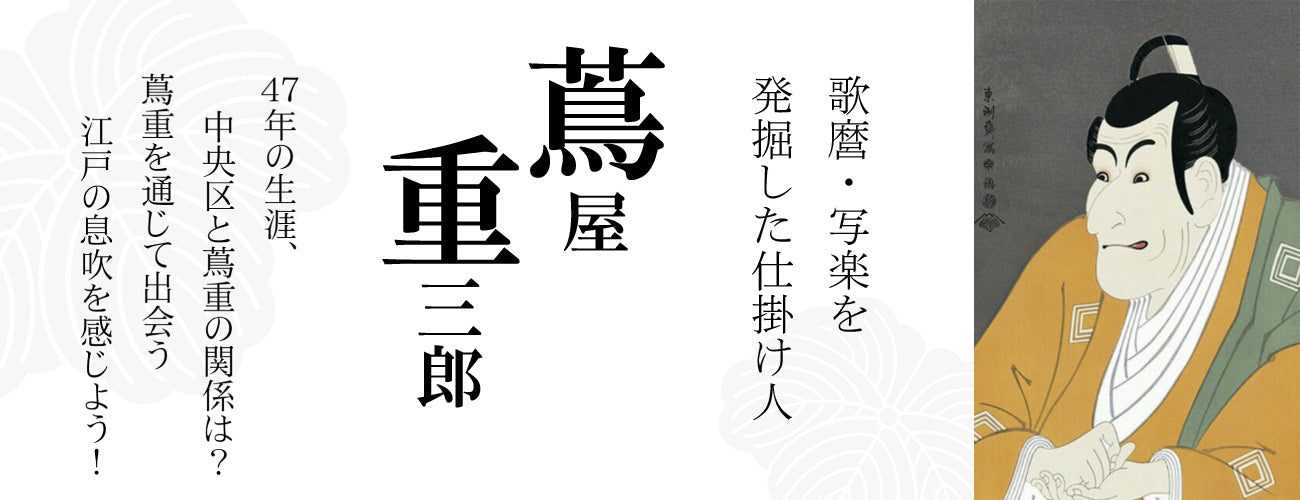

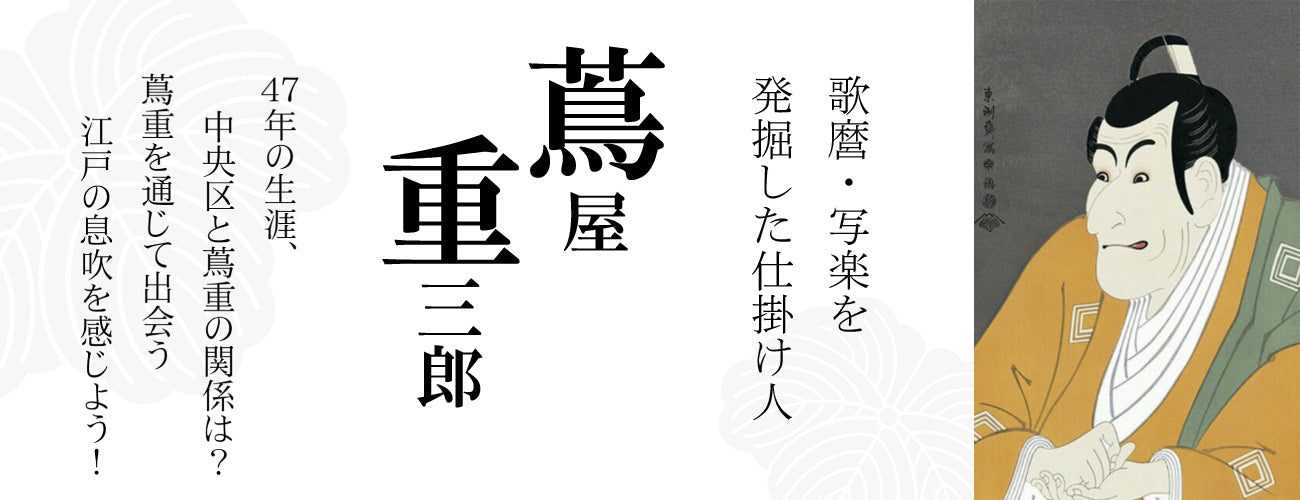

JUZABURO TSUTAYA蔦屋重三郎特集

本ページへのリンク元バナー画像および上図

出典:東洲斎写楽 画『写楽名画揃』,好古堂,明36.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2533724 (参照 2025-01-23)

蔦屋重三郎こと“蔦重(つたじゅう)”のコンテンツは随時更新中です。

最新情報が届き次第更新しております。

出典:東洲斎写楽 画『写楽名画揃』,好古堂,明36.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2533724 (参照 2025-01-23)

中央区との直接的な関わりは、天明3年(1783)、蔦重(つたじゅう)33歳。

江戸ナンバーワンの版元を目指し『耕書堂』の新店舗を日本橋の通油町(とおりあぶらちょう)に進出させます。

通油町は、当時、常盤橋門から浅草橋門を東西に結び、江戸の中心地である本町を走る「本町通り」に面してました。この本町通りは、日光や奥州方面に向かう日光街道とも重複しており、将軍が日光参詣の際に用いる「御成道(おなりみち)」でもありました。

交通の要衝であったため、人々の往来でにぎわい、木綿問屋をはじめ小間物問屋など多くの商店が軒を連ねる目抜き通りでした。中でも、通油町界隈は、有名版元が軒を連ねる江戸随一の出版業界の中心地であり、蔦重もここに進出を果たします。

本町通りがある現在の日本橋大伝馬町も、交通網が発達しています。東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅や都営新宿線「馬喰横山」駅、JR総武快速線「馬喰町」駅が通り、本町通りよりも少し北に日本橋を起点とした国道6号や14号が、また東には国道4号が通る場所です。

また歩いて10分弱の日本橋人形町は、明暦の大火まで「吉原」があった場所で、蔦重が生まれた「新吉原」に対して「元吉原」と呼んで区別されていました。

江戸時代の人形町エリアには、人形浄瑠璃の芝居小屋や、官許の芝居小屋である中村・市村両座があって繁栄し、蔦重(つたじゅう)も芝居を見て楽しんだことと思います。

(左)現在の中央区日本橋大伝馬町(おおでんまちょう)にある「耕書堂」跡の説明板

(右)旧日光街道本通りの碑 本町通りの先に、現在は東京スカイツリー®が見える

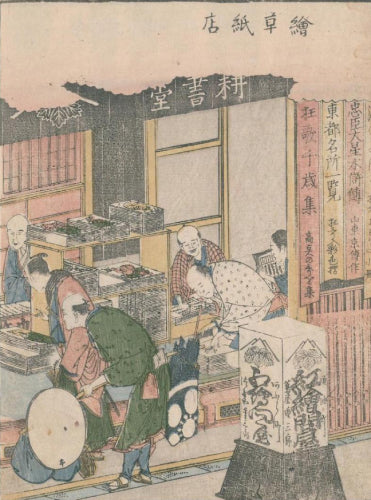

江戸時代後期の大伝馬町の様子

出典:広重『東都大伝馬街繁栄之図』,桜井. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1307610 (参照 2025-01-24)

蔦重(つたじゅう)が主人公の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」については、公式サイトをご覧ください。

-

蔦屋重三郎「耕書堂」跡日本橋大伝馬町

戯作者や絵師の作品を出版した江戸一流の版元

蔦屋重三郎(1750-1797)は、江戸時代の出版人(版元)で、江戸文化を形成した立役者のひとり。新吉原の大門近くで書店を開業。天明3年(1783)にこの地に移転し、洒落本や浮世絵などを扱う地本問屋「耕書堂」を開いた。北斎や歌麿、写楽などの絵師の作品や、山東京伝や大田南畝などの戯作者の作品を出版し多くの実績を残した。

-

旧日光街道本町通り碑日本橋大伝馬町

大伝馬町通りにある旧日光街道本通りの碑

五街道の基点である日本橋から日光東照宮へ向かう日光街道は、江戸時代には表通りに木綿問屋など多くの店が立ち並ぶ商業地として錦絵にも描かれています。

-

石町時の鐘(都指定文化財)十思公園内

江戸市中の人々に時刻を報せた鐘の音

江戸城下の人々に時刻を報せていた初めての鐘。二代将軍徳川秀忠の時代に本石町(現在の日本橋室町四丁目付近)に設置されたといわれる。現存する鐘は、高さ約170cm・口径約93cm。(2025年8月初旬頃まで耐震工事中)

※大河ドラマとのつながりは、ステラネットで詳しく紹介されています

ステラネット -

柳橋(区民有形文化財)東日本橋

新吉原に行くには柳橋から舟で

神田川が隅田川に流れ込む河口部に架けられた鉄橋。元禄11年(1698)に町年寄が木造橋を架けたのがはじまりで、現在の橋は昭和4年(1929)に、永代橋をモデルも造られた。

※大河ドラマとのつながりは、ステラネットで詳しく紹介されています。

-

蔦重(つたじゅう)が発掘した謎の絵師写楽の説明板亀島橋

東洲斎写楽は八丁堀に住んでいた

写楽は、阿波徳島藩主蜂須賀家お抱えの能役者斎藤十郎兵衛とする説が有力で、江戸時代にあった地蔵橋の袂に写楽の住居があったと言われています。亀島橋のたもとに説明板があります。

-

十返舎一九墓 (区民史跡)勝どき

『東海道中膝栗毛』を書いた流行作家の墓と碑

江戸時代の大ベストセラー『東海道中膝栗毛』の作者、十返舎一九の墓は、勝どきの真円山東陽院にあります。駿府の武家に生まれ、寛政6年(1794)には江戸に出て作家になりますが、下積み時代は蔦重のところで居候をしていたそうです。 -

薬研堀不動院東日本橋

境内には講談発祥や順天堂発祥の記念碑がある

紀州根来寺が豊臣秀吉の軍勢に攻められた際、同寺の大印僧都が尊像を守るために東国に下り、隅田川のほとりに堂宇を建立したのがはじまりといわれています。江戸時代、毎月28日に開かれる縁日では多くの人で賑わいました。蔦重に才能を見出された美人画を得意とした喜多川歌麿が描いた寛政の三美人の一人高島おひさは、両国薬研堀の水茶屋の看板娘でした。

-

歌川広重住居跡京橋

人気浮世絵師がおよそ10年間暮らした地

江戸時代末期の浮世絵師・歌川(安藤)広重は、詩情豊かな風景版画の連作で名を成し、また、花鳥画にも新境地を開きました。代表作には「東海道五十三次」「名所江戸百景」などがあります。嘉永2年(1849)から死去するまでの約10年間を大鋸町(現在の京橋)で過ごしたとされ、住居跡に説明板が設置されています。

-

酒井抱一墓(都指定文化財)築地本願寺

蔦重と同じ狂歌連にいた江戸琳派の創始者

酒井抱一は、江戸時代後期に活躍した画家で、いわゆる江戸琳派の創始者。姫路藩主酒井家の子として神田で生まれ、若いころから俳諧や絵画に才能を発揮しました。狂歌師として蔦重(つたじゅう)と同じ狂歌連に属していました。亡くなったあと築地本願寺に葬られました。

-

蘭学事始地碑(都指定文化財)明石町

『解体新書』は須原屋から刊行

豊前国(現在の大分県)中津藩奥平家の藩医で蘭学者でもあった前野良沢は、杉田玄白・中川淳庵・桂川甫周らと中屋敷に集まり、オランダ語の医書『ターヘル・アナトミア』の翻訳に取り組み、『解体新書』を出版しました。築地明石町の中津藩中屋敷のあったところに石碑があります。

※大河ドラマとのつながりは、ステラネットで詳しく紹介されています

ステラネット -

伝馬町牢屋敷跡(都指定文化財)日本橋小伝馬町

平賀源内の最期を知る場所

十思スクエアや大安楽寺一帯、2,600坪を超える江戸幕府最大規模の牢屋。約350~700人が収容でき、明治8年(1875)市ヶ谷囚獄の完成により廃止されました。十思スクエア内には、当時の様子の模型が展示されています。

※大河ドラマとのつながりは、ステラネットで詳しく紹介されています。

-

【番外編】日本橋歴史アーカイブスグリーンテラス常盤 1階ギャラリー

日本橋地域の四百年と、これから

地域の歴史を地図やビジュアル映像、地元の方々のインタビュー映像を通して、日本橋の伝統と今を伝える無料のギャラリーです。耕書堂はもちろん、須原屋などの有名版元があった場所を地図で探せます!

-

伊場仙浮世絵ミュージアム

中央区まちかど展示館認定施設。天正18 年創業の歴史ある扇子の老舗「伊場仙」。浮世絵の扇子や団扇の購入はもちろん、浮世絵の版元でもあった資料など多彩な企画も展示されています。

-

小津史料館

中央区まちかど展示館認定施設。蔦重の時代よりもはるか前、承応二年(1653年)から江戸大伝馬町(現在の小津和紙の地)に紙商を開業している370余年の老舗。館内には紙とお店の歴史など貴重な史料がたくさん展示されています。

-

聚玉文庫ギャラリー

和紙舗「榛原」。初代は書物問屋「須原屋茂兵衛」で奉公した佐助が1806年に創業しました。特に「雁皮紙」が有名で、その便箋など江戸中に「雁皮紙榛原」「便箋発祥店」の名が広まりました。中央区まちかど展示館認定施設として、店内には資料も公開されています。

-

江戸屋所蔵刷毛ブラシ展示館

本町通りにお店を構える創業1718年の刷毛・刷子製造販売元の江戸刷毛専門店。中央区まちかど展示館認定施設。

建物は大正時代の看板建築を守り、国の登録有形文化財に指定されています。

-

イチマス田源呉服問屋ミュージアム蔦屋重三郎「耕書堂」再現

中央区まちかど展示館に認定されているミュージアム。創業1816年。200年を超える呉服問屋の歴史的展示品をご覧いただけるほか、期間限定で蔦屋重三郎「耕書堂」が再現されています! また、着物に関することなら何でもご相談できます。

-

渡邊木版画展示館

中央区まちかど展示館認定施設。オリジナル浮世絵版画・復刻浮世絵版画から現代創作版画まで、日本の木版画を数多く取り揃えているお店。お祝いの品や、海外のお土産などに大変人気です。展示スペースでは、木版画に用いられる道具類から版画制作の工程などが学べます。

-

京はし 満津金金陽社印刷所

江戸以来の町、京橋・日本橋にゆかりの深い「町火消」「擬宝珠」「竹河岸」などを画題にした紙製品や、江戸町火消錦絵師 岡田 親氏の原画・版画など、江戸文化の名残を浸れます。ドラマタイアップの『まるごとめぐり帖』も工夫満載!

-

【番外編】蔦重×日本橋「耕書堂においでなんし」

日本橋案内所(COREDO室町1 地下1階)に開設された耕書堂プロジェクト特設会場。

地域の蔦重(つたじゅう)関連の情報の発信や、耕書堂グッズをはじめ浮世絵グッズ、プロジェクトに参画されている地域の手みやげが購入できます。

-

【番外編】中央区観光情報センター

多言語による観光案内や区内外の観光パンフレット等を揃えるほか季節に応じた特集コーナーの設置、気軽な体験、車いすやベビーカーの貸出も行っています。

期間限定で蔦重コーナーを設置し、区内外の関連情報も提供しています。

-

【人形町街歩きツアー】2025年放送の大河ドラマの舞台~蔦屋重三郎の街を歩こう~お客様専属!「観光おもてなしスタッフ」によるプライベートツアー|東京 中央区 歴史・観光街歩きツアー

中央区観光検定に合格した中央区“通”!な観光おもてなしスタッフ”が、詳しくお話しながらご案内します。他のグループと一緒になることはありませんので、お客様のペースでゆっくりお楽しみいただけます。